全国大会2025優秀実践者発表-実家の「庭」からはじまった子育て支援の輪 衣川 由理さん

「経営的視点」と、「保育の志し」両輪のバランス感覚

衣川さんは、兵庫県西宮市の地域子育て支援拠点事業として「子育てひろばKANKAN」を主宰し運営されています。

衣川さんの興味深い点は、「経営的視点」と、「保育の志し」の両輪を、非常にバランスよく運営しているところです。当協会の門をたたいていただいたのは、2018年のことですが、当時は、育児セラピスト1級の講座にわたしも登壇しており、衣川さんはその時の受講生で、一風変わった保育・子育て支援の取り組みをされている方だったので、よく覚えていました。

保育・子育て支援では、異色の経歴

衣川さんは、保育業界では、あまり見ない経歴の持ち主です。大学卒業後、バブル真っ盛りの1985年にアパレル会社に就職し、その後、家業のブティックで店長をつとめ、経営を学びます。1993年に30歳で結婚して、10年間は専業主婦として2人の男児の子育てをワンオペでやり切りました。

2002年離婚を機に、弟さんの経営する会社で仕事に復帰します。ここでは、病院受付やゼロイチの立ち上げ、整骨院やデイサービスの申請業務、経理、総務など一通りの業務を経験し14年間勤めあげました。

出来るところから小さく始めるのは、ビジネスの基本

子どもも大きくなり手がかからなくなったころ、地域の子育て支援に関わり、保育への関心が湧いてきたそうです。そこへ、もともと子ども好きなお母さんの「孫が巣立ったお庭が 再び子どもの声で賑わえばいいな」という言葉が後押しとなり、2012年に「実家の庭」を開放した「屋外あそび教室」の開業に踏み切りました。開業してからも、2016年まで4年間は、勤務先に副業を認めてもらい、フレックス制の会社勤めと教室のダブルワークでした。今では珍しくないかもしれませんが、当時としては、会社としても、働き手としても先駆的なケースです。

保育の理想を掲げながら、合理的な経営を実践

この「屋外あそび教室」の開業にあたっては、当時二人のお子さんが就学前に通っていたお庭保育をベンチマークとしたそうです。顧客イメージは、当時の自分と同じ、保育園に通っていない専業主婦家庭の未就園児でした。1歳半から3歳の未就園児を月極保育で預かる仕組みにして、屋外あそびをコンセプトとした保育方針で始めました。

幸い自宅の庭は、泥遊びやミミズにトカゲ、蝉やダンゴムシ、トンボや蝶々と、自然体験には事欠かない環境でした。自分の息子たちがしていたように 伸び伸びと大声で走り、五感に響く環境を多くの子どもたちに提供したいと考えました。 実際の運営に関しては、「お客様目線に立つことはどんな仕事も同じです」と言い切る衣川さんは、大切な命を預かるため、人員配置は認可外保育施設以上の人数を配置して、全員保育士か養護教員などの資格者を雇い入れました。保険加入や規約や同意書も同様に厳しい内容にしました。

そして、日々の遊びや生活習慣などは、ほぼ現場スタッフに任せました。それでも時々、リミッターを外して、はちゃめちゃな事をさせるのは、もっぱら衣川さんの役どころでした。

一方で、NOTEでの発信やLINEでの対応、対面でのやり取りなど、保護者対応は一括して衣川さんが全て対応し、保育と営業や顧客対応などの運営を分けるようにしたそうです。このとき、衣川さんが大切にしたのは、SNSで一機に拡散するのではなく、クチコミでゆっくり定着させることだったと言います。

衣川さんのこうした戦略の一つ一つは、保育の質を保ち、経営を安定させるうえで、とてもバランスの取れたやり方です。また、スタッフの精神的負担を軽減し、仕事への純粋なモチベーションを引き上げる効果もあったと思います。このバランス感覚の良さは、衣川さんが、経営とともに、さまざまな業務を経験してきたことによるところが大きいと思います。

資格を学びだけでなく、合理的に事業に活用する

この教室が軌道に乗り、2016年に会社勤務をやめて、教室一本でやるようになって落ちついたころの2018年に、衣川さんはインターネットで日本アタッチメント育児協会を知りました。「アタッチメント」というワードに強く惹かれたそうです。

もともと自分自身の心の問題に対処するために、20代のころ、カウンセリングや傾聴、アドラー心理学を学び、認知行動療法やブリージングやタッチケアなど心と体のワークにも参加していたそうです。

「育児セラピスト1級」と「アタッチメント発達支援アドバイザー」を受講した時に、過去のすべての学びが、理論的にひとつに繋がった感じがしたそうです。

その後、衣川さんは、2020年に「育児セラピストライフサポーター」も取得されています。これは、衣川さんが20代のころに学んだアドラー心理学をテーマとした講座で、わたし自身も、この時の講座をよく覚えています。 資格取得に関して、衣川さんは、純粋な学びとしての価値だけでなく、合理的な価値についても、言及しています。

「取得した資格は肩書きとしても目に見える信用となっており 自分に対してもプロの責任を常に自覚するためのものだと感じています。」

この言葉には、わたし自身も全面的に共感いたします。わたしも、資格というのは、何かを与えてくれるものではなく、「プロとしての覚悟の証を、外に向けてしめすもの」であると考えます。

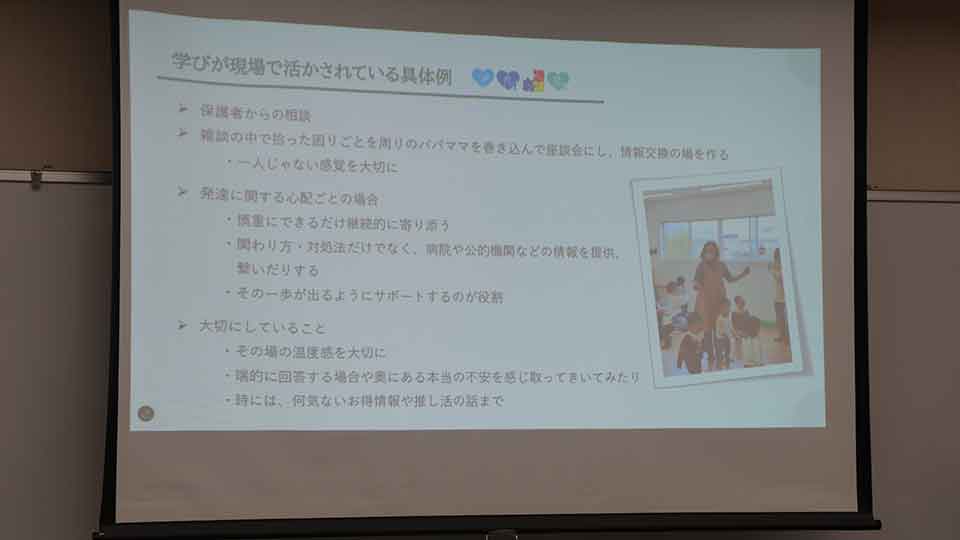

実際に、公的機関窓口や病院や療育などの情報提供や連携もしていますが、ここでは「発達支援アドバイザー」の資格が大いに活かされていると言います。それは、衣川さんの「プロとしての覚悟」が伝わっている証なのだと思います。

庭の屋外あそび教室から、市の子育て支援拠点事業へ

その後、コロナ禍や実家売却のため、2023年に屋外あそび教室は、閉鎖が決まったのですが、衣川さんは、さらに前に進む選択をします。

西宮市の子育て支援拠点事業の子育てひろばの公募に応募し、同年秋に見事採択されました。採択された背景には、10年以上の屋外遊びの教室の活動が信用されたことだったそうで、それがうれしかったと言います。ここから、さらに多くの人に向けて、地域の子育て支援に舵を切りました。

西宮市子育て支援拠点「子育てひろばKANKAN」の開設です。この開設にあたっては、これまでの屋外あそび教室で12年間一緒に歩んできたスタッフが誰ひとり欠けることなく、ついてきてくれたそうです。

牧野さんの事例でも、お話ししたように、人は「志し」についてきてくれるのです。

衣川さんの今後の展望

「子育て支援事業としてはもちろん進化変化していきます。今年度からは重層的支援や地域の多世代交流なども大きな役割として掲げられています。

子育て親子に接するにあたっては アタッチメントという観点がいつも基本にあります。

例えば 来館きっかけにもなっているベビーマッサージは毎月続行して 現状6ヶ月以下から広場を利用されてる方はほぼ全員がベビマを取り入れた育児をされている状況を継続していきたいと思います。ママへのタッチケアやリラックス法などもこの冬始めます。

私個人としては人生100年時代の もう62歳ではなくて まだ62歳という気持ちで 日々新たに学び続け、これからもステップアップしていけるように社会にアンテナを張って好奇心を持って常にニュートラルな視点を持って居続けようと考えております。」

衣川さんへの廣島からのひとこと

2018年に出会ったころから、衣川さんは、オリジナリティ満載なのに、基本がしっかりしていて合理的な人という印象でした。今回ひさしぶりにお会いして、その印象は、やはり変わりません。

わたしが、みなさんに衣川さんから学んでほしいのは、「理想」と「合理性」のバランスです。冒頭の見出しにある「経営的視点」と、「保育の志し」も同じです。どちらもトレードオフ(一方を取って、もう一方を捨てる)をしないで、適度にバランスをとって両方を成立させる。

これは、経営だけでなく、すべてについて言えることです。たとえば、ワークライフバランスだってそうです。世間では、ワークライフバランスは、「いかに仕事を抑えて、日常を大事にするか」という文脈で語られがちですが、わたしはそうは思いません。やる時は、やる。抜くときは抜く。ワークとライフ、必要に応じてその優先順位を変化させてバランスをとることだと思います。実際、衣川さんは、結婚・出産、そして離婚、子どもの成人など、みずからのライフの変化に合わせて、専業主婦やダブルワーク、経営に専念というように仕事を調整しています。62歳の現在、公に帰したのも、経営的視点の必要性を最小化して、より純粋に子育て支援を実現したいというワークライフバランスだと思います。

もう一人の優秀実践者の牧野さんは、ある意味で衣川さんとは対照的です。だからこそ、お互いから学べるところが大きいのかもしれません。

衣川さん、大変深い学びと気づきのある発表でした、ありがとうございました。

目次

- 開会のあいさつ

- 1日目:全国大会スキルアップ講座

- 『キッズマッサージ/アタッチメント・ジム 全面リニューアル』

- 2日目:育児セラピスト全国大会シンポジウム

- 東京家政大学 子ども支援学部 教授 / 特定非営利活動法人 日本臨床美術協会 副理事長

保坂 遊 先生 - 基調講演「アートと非認知能力の育ち」

- ▼ 優秀実践者発表

- 「志し」をカタチにして、保育園を立ち上げた保育士の物語

- ― 保育 部門 牧野 クルミさん

- 実家の「庭」からはじまった子育て支援の輪

- ― ダイバーシティ部門 衣川 由理さん

- ランチミーティング

- 恒例!お悩みスーパーバイズ2025